Einführung: Chaos, Liebe und unerwartete Krisen

Die Episode beginnt mit einem Moment intensiver Sorge: Die Mutter, offenbar gerade erst aus intensiver medizinischer Betreuung entlassen, kehrt heim und wird sofort mit Vorwürfen konfrontiert. „Mama, wie geht’s? Ich habe mir Sorgen gemacht“ – diese Worte offenbaren das Vakuum an Kommunikation, das gerade zwischen ihr und ihrem Partner entstanden ist. Die beiden hatten offenbar keine Telefonnummern ausgetauscht, und so wusste keiner, wo der jeweils andere war. Sobald klar wird, dass die Mutter vom Wespenstich betroffen war und sogar im Intensiv gelandet ist, spitzt sich die Sorge zu. Ihre Reaktion wirkt schuldig – weil sie sich nicht gemeldet hat, obwohl ihr Gesundheitszustand kritisch war.

Hier verschärft sich der emotionale Druck: Der Partner fühlt sich ausgeschlossen und ohnmächtig. Die Dialoge bringen die Hilflosigkeit und Verzweiflung der Eltern deutlich zum Ausdruck — „Du musst mir sowas sagen“ — und zugleich eine zarte, verletzte Liebe: Kinder über alles. Die familiäre Dynamik wird hier in ihrer rohen, emotionalen Essenz gezeichnet.

Nicos Abenteuer – Kurzfilmhaftes Drama im Grünen

Parallelfiguren: Während der Mutter dramatisiert, wird enthüllt, warum sie sich nicht sofort gemeldet hat – ihr Sohn Nico ist verschwunden. Sie waren irgendwo „in der Pampe“ unterwegs; Nico blieb nach einer Bootstour liegen – ohne Handy. Die Mutter reagierte extrem allergisch auf einen Wespenstich, und ihre Begleitung („Lar“?) kümmerte sich um sie und suchte Hilfe.

Die Darstellung erinnert an ein Mini-Drama: Panik im Wald, ein Kind, das unauffindbar zu sein droht, eine Mutter, die halbnackt bewusstlos im Matsch liegt. Der Spannungsmoment ist stark – besonders, als erwähnt wird, dass ohne das Feuer, das jemand (wahrscheinlich Lars?) gemacht hat, sie Nico nie gefunden hätten. Rauch als Rettungscode, ein kleines, aber bedeutendes Schicksalsspiel: Drama im Kleinen mit großer Wirkung.

Klinikromantik und Heimliche Gefühle – „Sie und Herr Floria … schönes Duo“

Gleichzeitig breitet sich in der Klinik ein anderer, deutlich leichterer Handlungsstrang aus: Eine scheinbare Harmonie zwischen Schwester (jenem Floria?) und jemand anderem – möglicherweise der Mutter oder einer Kollegin. Die Bemerkung „Sie und Herr Floria … sie sind ein schönes Duo“ deutet auf unterschwellige Gefühle oder zumindest eine charmante Verbindung hin. Dieses leicht romantische Motiv sorgt für angenehme Auflockerung und mildert den zuvor erlebten Spannungspegel.

Für die Mutter ist es eine willkommene Ablenkung: Nach dem lebensbedrohlichen Zwischenfall genießt sie solche kleinen Zeichen von Nähe und Freude. Auch der liebevoll-sparkende Blick der Pflegenden, die „wie ein Honigkuchenpferd“ strahlen, verstärkt das Gefühl von Aufatmen nach der Krise.

Die medizinische Nachsorge – „Allergie-Ausweis, Sprunggelenksorthese, alles organisiert“

Der medizinische Alltag in der Klinik zieht sich fort: Die Mutter erhält ihren Entlassungsbrief, Therapieempfehlungen, eine Allergie-Warnpasse, ein Rezept für ein Notfall-Antihistaminikum („ipen“) – und den Hinweis, in sechs Wochen einen Allergologen aufzusuchen, um über mögliche Behandlungen oder Sensibilisierung zu sprechen. Auch ihre Fußverletzung wird ernstgenommen: eine leichte Sprunggelenksverzerrung, Bänderdehnung, eine Orthese, und die Empfehlung: kühlen, hochlagern, schonen. Medizinisch ist alles bedacht – das zeigt: Die Klinik funktioniert, auch in emotional dichten Episoden.

Dieses Kapitel liefert ein Gefühl der Kontrolle und der Fürsorge – zugleich aber auch Ernüchterung: Die Mutter ist medizinisch (halbwegs) stabil, aber die psychische Last bleibt bestehen.

„Tattoo-Drama“ – Ein anderer Fall, eine andere Krise

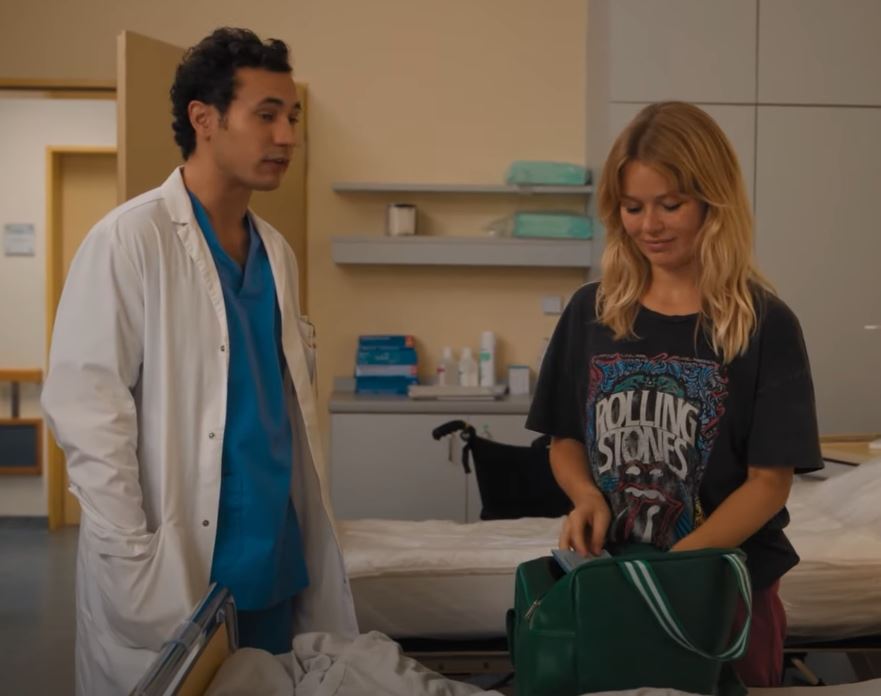

Parallel zur Familiengeschichte tritt ein völlig anderer Klinikfall auf: Eine junge Frau will ein Tattoo entfernen lassen – ein Herz mit dem Namen ihres Ex, der sich als Couch-Potato entpuppte. Sie bereut die Entscheidung: „Ich war nicht zurechnungsfähig“. Jetzt klagt sie über Schmerzen und eine infizierte Wunde. Sie bittet um Hilfe — und bekommt sie.

Der Arzt evaluiert die Wunde, alles sieht „füß“ aus (lustiger Sprachstil). Dennoch wird ein Wunddébridement geplant, um die Heilung zu fördern, und Antibiotika als Therapie verordnet. Diese Nebenhandlung bringt Humor („das Tattoo ist füß“) und Pathos („Er ist zum Couch‑Potato mutiert“), eine Alltagskomik, die den medizinischen Ernst kontrastiert und die Klinik als Ort für skurrile wie menschliche Begegnungen zeigt.

Zwischenmenschliche Spannungen im Team – Arbeitsbelastung, Zuständigkeiten, Erwartungen

Im Hintergrund sind Szenen aus dem Klinikalltag zu sehen: Die Stationsleitung (vielleicht die Chefärztin oder Oberin) hakt nach, warum bestimmte Aufgaben liegen geblieben sind. Der Tonfall ist leicht erhitzt, aber Kollegen pendeln zwischen Pflichtgefühl und Müdigkeit: „Ich wollt’ mich nur was zu trinken holen“ – „Na klar kann ich helfen“. Solche Dialoge spiegeln den disziplinierten, aber menschlich nachsichtigen Rhythmus einer Klinik in Bewegung wider. Die Arbeit darf nicht stehen bleiben, selbst wenn persönliche Dramen sie erschüttern.

Abschließende Reflexion: Vertrauen, Kommunikation, Familie

Am Ende bleibt ein Geflecht aus Emotionen: Die Mutter ist gesund(er), die Familie scheint sich zu sammeln. Es gibt eine Entscheidung, was Lea – die offenbar Nicos leibliche Mutter ist – der Tochter erzählen darf: Die Mutter hat die Lungenblutung vorgetäuscht und zur Beruhigung verbreitet, die Nierenspende sei nicht mehr aktuell. Dieses „schützende Lügen“ ist umstritten, aber emotional vertretbar – in ihrem Verständnis. Doch es lässt Fragen offen: Wie viel Vertrauen kann gehalten werden, wenn Wahrheiten verschwinden? Was davon ist notwendig, was gefährlich?

Die Episode zeigt, dass Kommunikation lebensrettend ist – und gleichzeitig oft die schwierigste Brücke. Offenheit scheint zur kurz gekommen – und doch wird sie, durch Schmerz und Angst, wieder möglich. In „Die Spreewaldklinik“ trifft medizinische Präzision auf menschliche Verletzlichkeit – und in dieser Folge ist das besonders greifbar.

Schluss: Vielschichtige Klinik‑Dramatik mit Herz und Spannung

Diese Folge von Die Spreewaldklinik webt mehrere erzählerische Stränge zusammen:

-

Familiendrama: Eine Mutter kämpft sich zurück, ein Sohn war in Lebensgefahr, und Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt.

-

Komödie und Romantik: Klinikalltag trifft auf Liebesflair und skurrile Fälle (das Tattoo, verliebte Blicke).

-

Medizinische Realität: Entlassung, Therapieempfehlungen und Versorgung veranschaulichen das professionelle Klinikleben.

-

Zwischenmenschliche Dynamik: Teamarbeit, Verantwortung, Stress – das alltägliche Klinikchaos als System hinter dem Drama.

In der Summe entsteht ein starker, vielseitiger Eindruck: eine medizinische Serie, die so lebensnah, emotional dicht und menschlich bleibt. Am Ende erwachen Hoffnung, Erleichterung und die Frage – was bedeutet eigentlich Familie? Wie viel darf man verschweigen, um zu schützen? Und wann rettet ein Anruf mehr als tausende Worte?