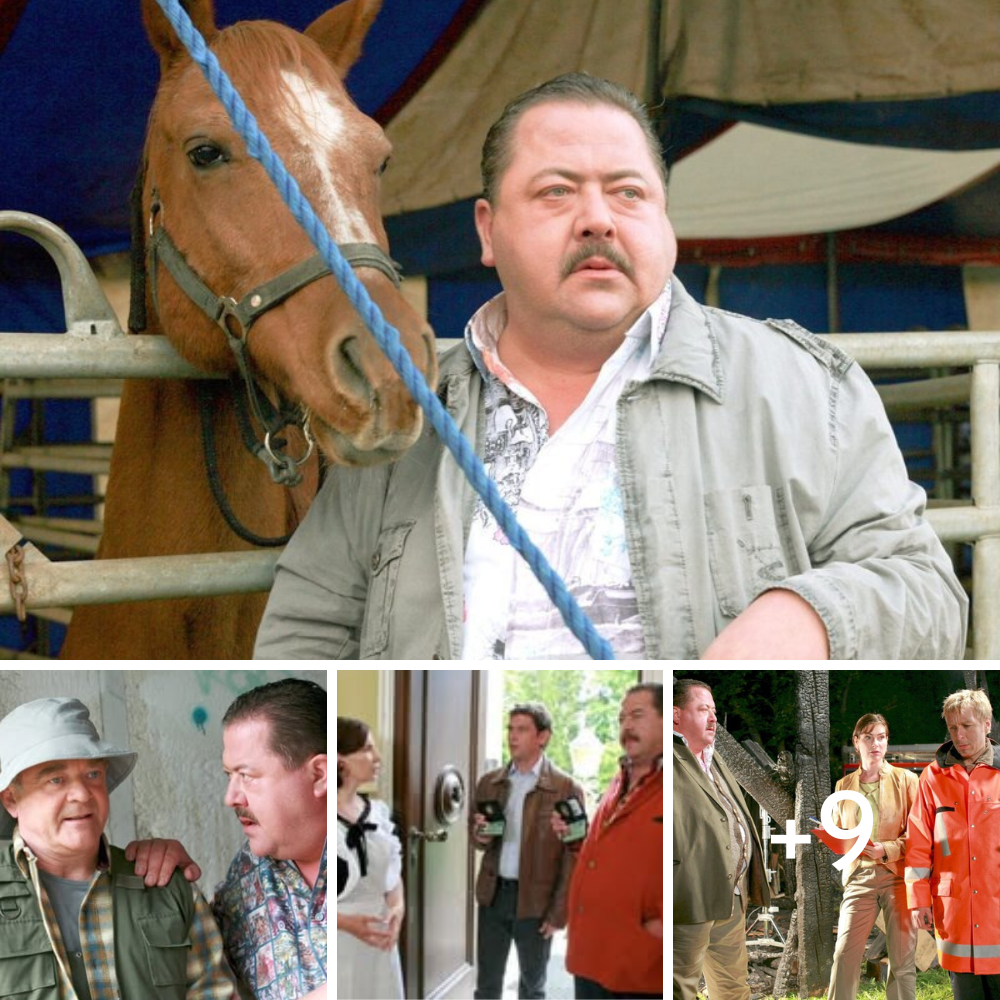

Die Rosenheim Cops Staffel 7 Folge 28 Löscheinsatz für eine Leiche

Spoiler — komplette Auflösung: Ein lodernder Brand, ein verkohlter Leichnam und ein Netz aus Lügen, Geschäftskriminalität und familiären Verstrickungen: Die Geschichte beginnt mit dem Fund einer halb verkohlten männlichen Leiche in einer abgebrannten Scheune nahe Rosenheim. Zunächst sieht alles nach Brandunfall aus — doch die Spurensicherung und die Rechtsmedizin bringen bald ein anderes Bild: Der Mann war schon vor dem Feuer tot, vermutlich durch eine Überdosis starker Beruhigungs- und Schlafmittel. Die Medikamente lagen in einer so hohen Konzentration vor, dass die Pathologin vermutet, der Tod trat binnen kurzer Zeit nach Einnahme ein; das Feuer diente offenbar nur dazu, Spuren zu vernichten und den Tod als Unfall oder Selbstmord erscheinen zu lassen.

Die Ermittler — allen voran die bewährten Kommissare Lind und Hofer — stehen vor zahlreichen Rätseln. Die Identität des Toten wird erst durch zahnärztliche Abgleichung geklärt: Es handelt sich um Stefan (Stefanik / Stefan Eckl — je nach Aktenlage), einen einflussreichen Mann mit Verbindungen zur heimischen Spanplattenindustrie. Sein Leben war öffentlich: Sitz in Stadtratfragen, geschäftliche Engagements, aber auch jede Menge Feinde. In seinen Büros fehlen Akten, Rechnungen sind lückenhaft und es gibt Hinweise auf finanzielle Unregelmäßigkeiten: Verdächtige Buchungen, nicht durchlaufende Rechnungsnummern und Kunden, die mehr gezahlt hatten als offiziell verbucht. Das macht viele Personen innerhalb und außerhalb seiner Firma verdächtig — von wütenden Geschäftspartnern bis zu betrogenen Mitarbeitern.

Der familiäre Kontext verkompliziert alles noch: Stefans Ehe mit seiner Frau (in Akten als Cornelia/Stephanie auftauchend) war zerrüttet; eine Scheidung lief, und es gab finanzielle Streitigkeiten um Vermögen und Verträge. Sämtliche Indizien scheinen zunächst in alle Richtungen zu weisen: war es ein Racheakt eines Kollegen, eine Aktion eines betrogenen Kunden, ein verzweifelter ehemaliger Mitarbeiter, oder doch die Ehefrau mit einem klaren Motiv — die Lebensversicherung? Dazu kommt ein tragfähiges Alibi, das die Ermittler plakativ vor die Wand stellt: Die Ehefrau und ihr Bruder waren zur Tatzeit angeblich in Portugal — eine Urlaubsreise, die durch Zeugen bestätigt wird. Das wäre ein sauberes Alibi, sollte man meinen.

Aber die Spuren sprechen eine andere Sprache. Forensisch wird eindeutig: Der Mann hat die Medikamente eingenommen — nicht vor Ort, nicht beim Brand, sondern vorher — und wurde dann bewusst in die Scheune gebracht und dort angezündet. Die Brandermittler finden Benzin als Brandbeschleuniger; Kurzschluss- oder technischer Brand als Ursache wird ausgeschlossen: Brandstiftung. Noch deutlicher wird es, als sich herausstellt, dass ein geländegängiges Fahrzeug am Brandort Spuren hinterlassen hat — frische Reifenspuren, die zu einem großen SUV passen. Und schließlich: Der Wagen des Schwagers (oder eines engen Vertrauten) wird mit der Tat in Verbindung gebracht. Jemand hat den Toten in seinem Wagen transportiert und an den Scheunenort gebracht.

Nun beginnen die Alibiprüfungen. Portugal als Ferndope der Unschuld? Die Ermittler lassen nicht locker: Telefonverbindungen, Flug- und Hotelabrechnungen, sowie Uhrzeiten werden minutiös überprüft. Die medizinischen Befunde führen zu einem weiteren Puzzle-Stein: Die Wirkstoffmischung der gefundenen Medikamente legt nahe, dass die Substanzen lokal bezogen oder vermischt wurden — nicht in Portugal verabreicht, jedenfalls nicht so, dass Täter und Opfer dort zusammen gewesen wären. Die These, dass es Selbstmord war, zerbricht an der Tatsache, dass die Leiche Zeichen äußerer Gewalt aufweist; zudem war das Medikamentengemisch so dosiert, dass ein Arzt oder medizinisch versierter Täter es hätte vorbereiten müssen — kein Laienpfusch.

Motivforschung eröffnet mehrere Richtungen: Finanzielle Motive (drohende Anklagen wegen Untreue oder Konkursverschleppung, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München), Rache (beleidigte Geschäftspartner und benachteiligte Imker/Nachbarn in früheren Fällen), persönliche Konflikte (Eheprobleme, Affären, Demütigungen). Es geht auch um eine große Lebensversicherungssumme, die im Raum steht — ein starkes Motiv für Angehörige, aber auch für Dritte, die hoffen, von einem Todesfall zu profitieren oder unliebsame Geschäfte zu vertuschen.

Die Ermittler verfolgen eine heiße Spur: Ein ehemaliger Angestellter, der einst wegen betrügerischer Abrechnungen verurteilt war, ist wieder im Spiel — entlassen, verschuldet und mit einem klaren Rache- bzw. Existenzmotiv. Dieser Mann hatte enge Verbindungen zur Buchhaltung, kannte Verstecke mit Originalrechnungen, und er war durch Druck des Opfers in finanzielle Bedrängnis geraten. Er hatte bereits wegen Manipulationen Ärger bekommen, seine Zukunft stand auf dem Spiel. Als der Druck durch Stefan eskalierte — Androhung einer Anzeige, berufliche Vernichtung — brach er zusammen. Die Ermittlungen decken auf, dass er kurz vor dem Tod des Opfers Dinge aus dessen Büro mitnahm; ein Mitwisser beobachtete ihn. Die Kombination aus Motiv, Gelegenheit und Spuren macht ihn zum Hauptverdächtigen.

Doch es ist noch komplizierter: Spuren am Wagen des Schwagers, GPS- und Zulassungsprüfungen, Telefonprotokolle und Überwachungsaufnahmen legen letztlich offen, wer das Opfer zur Scheune gebracht hat. Nicht die scheinbar entfernte Ehefrau, auch nicht der altgediente Geschäftspartner allein — sondern eine Mischung aus Verzweiflung und Kalkül: Der Ex-Angestellte handelte in Panik, vielleicht nicht mit dem ursprünglichen Plan, einen Menschen zu töten, sondern in einem kurzschlussartigen Versuch, sich zu schützen oder Dokumente zu vernichten. Er verabreichte die Medikamente oder sorgte dafür, dass sie eingenommen wurden, transportierte das Opfer in einem Fahrzeug — das Spuren verriet — und zündete die Scheune an, um die Spuren zu verwischen. Später erschien ein Abschiedsbrief, sorgfältig platziert, der Selbstmord suggerieren sollte; aber Handschriftanalyse, Ballistik des Feuerbeschleunigers und forensische Detailuntersuchungen zerreißen die Inszenierung.

Das Ende ist tragisch und banal zugleich: Ein Mann tot, ein Leben ausgelöscht durch eine Verkettung persönlicher Fehden, finanzieller Nöte und menschlicher Schwäche. Die Ermittler entlarven eine Konstruktion aus Lügen: Alibi-Angaben, fingierte Selbstmordspuren, und der Versuch, bankrotte Existenzen durch eine letzte, verzweifelte Tat zu entfernen. Die Staatsanwaltschaft hat genug Indizien, um Anklagen zu erheben — gegen den verzweifelten Ex-Angestellten als Haupttäter, gegen beteiligte Mittäter, und sie öffnet gleichzeitig weitere Ermittlungsfelder um die finanziellen Verfehlungen des Opfers.

Moral der Geschichte: Hinter einem sinnlich-dramatischen Brand steckt oft kein Naturereignis, sondern die brennende Gier, die Angst vorm Verlust und die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten. Dieses Verbrechen ist keine konstruierte Hollywood-Show — es ist ein trauriges Fingerzeigen auf die Konsequenzen, wenn geschäftliche Skrupellosigkeit und private Abgründe zusammenstoßen.